Meine Seite hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, absolute Richtigkeit und ist frei zusammengestellt.

Meine Seite hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, absolute Richtigkeit und ist frei zusammengestellt.

Die Waffe: Katana

Das Katana ist das japanische Langschwert (Daito). Im heute üblichen Japanisch wird der Begriff aber auch allgemein

als generische Bezeichnung für Schwert verwendet.

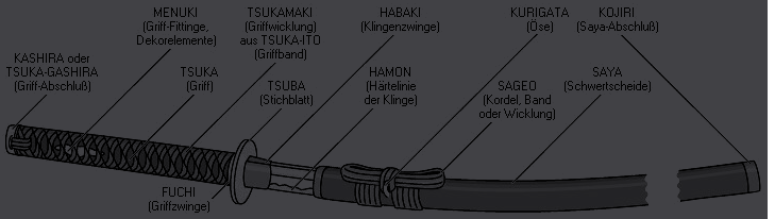

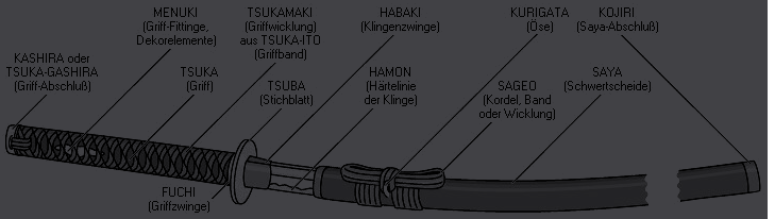

Bestandteile eines Katanas und der Koshirae-Montur

Das Wort Katana ist die Kun-Lesung (japanische Lesart) des Kanji 刀, die On-Lesung (sino-japanische Lesart) lautet to.

Es bezeichnet eine bestimmte geschwungene Schwertform mit einfacher Schneide (ähnlich dem Säbel), die im 15.

Jahrhundert aus dem längeren Tachi hervorging und ab Ende des 16. Jahrhunderts traditionell von japanischen Samurai

– vor allem in Kombination (Daisho) mit dem kurzen Wakizashi – verwendet wurde.

Unverwechselbar macht eine echte japanische Klinge die durch spezielle Schmiedetechniken erzeugte Härtelinie

Hamon und (im Koshirae) der üblicherweise mit Rochenhaut (Same-hada) überzogene und zumeist kunstvoll

umwickelte Griff Tsuka (teilweise wurden auch geschnitzte Hartholz- oder Elfenbeingriffe oder ein Schlangenleder-

Griffüberzug verwendet). Ein Katana besteht aus mindestens zwei verschiedenen Stahlsorten (einer weichen für den

Kern und einer harten für die Schneide), die vor dem Zusammenfügen gefaltet werden.

Das Katana im engeren Sinne ist ein zum Rücken hin gebogenes Beidhand-Schwert mit einer Klinge von 2 - 3 Shaku

Länge (d. h. 60,6 - 91 cm) und einem Griff von ca. 23 - 30 cm Länge. Es wiegt ungefähr 750 g. Eine Klinge mit

weniger als 2 Shaku ist ein (einhändiges) Wakizashi (oder Shoto = Kurzschwert) und eine mit weniger als 1 Shaku ein

Kampfmesser (Tanto, Aikuchi). Die Scheiden aller drei Schwertarten werden Saya genannt und bestehen aus lackiertem

Holz (nur die massenhaft gefertigten Militärschwerter des 20. Jahrhunderts wurden mit Blechscheiden ausgeliefert).

Katana und Wakizashi wurden stets gemeinsam mit der scharfen Seite nach oben durch den Obi gesteckt getragen, in

einem Winkel, der dem Gegner die Länge der Klinge verschleiert. Dies ist eine "zivile" Trageart, die sich durchsetzte,

als nach Ende der innerjapanischen Kriege das Tragen einer Rüstung nicht mehr zum Alltag des Samurai gehörte.

Beim Betreten eines Hauses wurde das Katana aus dem Obi gelöst und in der linken (einsatzbereit) oder der rechten

(symbolisiert Vertrauen) Hand getragen. Beim Sitzen lag das Katana immer in Reichweite auf dem Boden, während das

Wakizashi oft an der Hüfte verweilte.

Für die Straße montierte man die Schwerter in ein passendes Koshirae. Im eigenen Haus wechselte man speziell zur

Nachtruhe der Klingen in die Shirasaya, durch deren unbehandeltes Holz der Stahl atmen konnte (heutzutage werden

vielfach auch sogenannte Shirasaya-Katanas angeboten, deren komplette Montur aus unbehandeltem Holz besteht -

diese unauffällige Montur ohne Tsuba oder sonstiges Dekor fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem

kaiserlichen Verbot von Schwertwaffen häufig Verwendung, da die Shirasaya-Montur einem harmlosen Bokuto, also

einem Holzschwert ähnelte).

Zur Rüstung gehörte üblicherweise das längere Tachi anstelle des Katanas, das mit der Schneide nach unten an einem

Wehrgehänge befestigt war und dessen Scheide oft zum Schutz noch mit Stoff oder Bändern (Sageo) umwickelt war.

Zum Tachi trug man üblicherweise ein Tanto statt des Wakizashi.

Inhaltsverzeichnis, auf dieser Seite liest Du weiter zum Thema Katana:

1.

Die Herstellung

1.1.

Der Stahl

1.2.

Die Konstruktion

1.3.

Das Härten

1.4.

Die Form

1.5.

Das Schleifen

1.6.

Die Montage

2.

Schwertfechtkunst

3.

Mythen und Missverständnisse (Lese-Tipp)

4.

Video zum Thema Katana

5.

Literatur

1. Die Herstellung

1.1. Der Stahl

Japanische Schwerter werden ähnlich wie andere einschneidige Waffen in einem ausgefeilten Prozess gefertigt. Der

Grund für diese Fertigungsmethode liegt in den stark unreinen Metallen, bedingt durch die damals niedrigen

Schmelztemperaturen bei der Gewinnung aus dem Eisenerz.

Der Stahl wurde in einer Tatara (einem rechteckigen Rennofen) aus einheimischem Eisensand gewonnen; hierbei wird

Stahl mit ungleichmäßigem Kohlenstoffanteil von ca. 0,6-1,5 % (Tamahagane) gewonnen. Für die Klinge benötigt man

aber Stahl mit gleichmäßigem Kohlenstoffgehalt von ca. 0,6-0,7 %. Um alle Unreinheiten zu beseitigen und den

Kohlenstoff-Anteil der Klinge zu steuern und gleichmäßig zu verteilen, wurde eine spezielle Falttechnik entwickelt,

welche sich als sehr effektiv, wenn auch arbeitsintensiv, erwies.

Zunächst wird der Stahl aus kleineren Bruchstücken zu einem Barren geschmiedet, der dann wiederholt erhitzt,

abwechselnd quer und längs gefaltet, und wieder ausgeschmiedet wird.

Beim Schmieden tritt ein deutlicher Materialverlust durch Abbrennen des Stahls ein; gleichzeitig reduziert sich

allmählich der Kohlenstoffgehalt durch Oxidation. Um den Verlust auszugleichen und den Kohlenstoffgehalt zu

steuern, werden im Laufe des Schmiedens Stahlbarren verbunden, die unterschiedliche Kohlenstoffgehalte haben;

durch weiteres Falten und Ausschmieden ergeben sich die berühmten "Lagen" des Katana, die sich auch auf die

Oberflächenstruktur des Stahls auswirken.

Diese Technik dient ausschließlich dem Reinigen und Homogenisieren des Stahls und dem Steuern des

Kohlenstoffgehaltes; die Ansicht, dass ein Katana aus vielen Tausend Lagen von Stahl besteht - je mehr, desto besser -,

beruht auf einem Missverständnis. Je nach der Qualität des Tamahagane (Juwelenstahl) und nach gewünschtem

Kohlenstoffgehalt wird der Barren insgesamt etwa 10-20 Mal umgeschmiedet; der Schmied setzt diesen Prozess nur so

lange fort, bis er einen völlig gleichmäßigen Barren der gewünschten Konsistenz erhalten hat. Unnötiges

Weiterschmieden würde den Stahl nur weicher machen und zu weiterem Verlust an Material führen.

1.2. Die Konstruktion

Der Schwertschmied steht seit jeher vor der Aufgabe, eine Waffe zu schaffen, die sowohl scharf als auch

widerstandsfähig ist - das Schwert darf nicht schnell stumpf werden, darf aber auch nicht zerbrechen. Je nach

Kohlenstoffgehalt des Stahls und Härteverfahren kann er eine Klinge produzieren, die reich an Martensit und damit

sehr hart und schnitthaltig, aber auch spröde und zerbrechlich ist; oder er kann einen elastischeren Stahl benutzen, bei

dem aber die Klinge schnell abstumpft.

Dieser Zielkonflikt wird beim Katana durch eine Sandwichkonstruktion gelöst. Die vorherrschende Technik bettet

einen Kern aus weicherem, kohlenstoffärmerem Stahl in einen Mantel aus härterem, kohlenstoffreichem Stahl ein: Der

Schmied faltet einen langen, schmalen Barren aus "Hartstahl" der Länge nach U-förmig und schweißt einen passenden

Barren "Weichstahl" ein; dieser kombinierte Barren wird so zur Rohklinge ausgeschmiedet, dass die geschlossene Seite

des "U" zur Schneide der Klinge wird. (Dieser kombinierte Barren wird nicht mehr gefaltet!)

Andere Konstruktionen können z.B. umgekehrt den harten Klingenstahl in ein "U" aus Weichstahl einbetten, oder der

Schmied kombiniert harten Klingenstahl und weichen Rückenstahl mit zwei Seitenlagen aus mittelhartem Stahl. Es gibt

eine Vielzahl aufwendigerer Techniken, die aber nicht unbedingt bessere Klingen ergeben; vielmehr wurden sie

teilweise von schwächeren Schmieden eingeführt, um die Schwierigkeiten des diffizilen Härteprozesses zu umgehen.

Kürzere Klingen wie das Wakizashi und das Tanto werden üblicherweise nur aus einem einzigen Stahl gefertigt.

1.3. Das Härten

Im Gegensatz zu westlichen Schwerteschmieden härten japanische Schmiede die Klinge nicht gleichmäßig, sondern

differenziert:

Vor dem Abschrecken in Wasser wird die Klinge mit einer Mischung von Tonschlamm, Holzkohlenpulver und anderen

Zutaten überzogen. Diese Schicht ist an der Schneide viel dünner als an der restlichen Klinge. Für das Härten erhitzt

der Schmied die Klinge auch stärker als den Schwertrücken; wesentlich ist, dass trotz dieses Hitzegefälles (z.B. 900-

700 °C) im Querschnitt die Schneide und der Rücken der Klinge der Länge nach gleichmäßig erhitzt werden. Beim

Abschrecken kühlt die heißere Schneide (Ha) schneller ab und bildet einen höheren Anteil von hartem Martensit als die

restliche Klinge. Die Abgrenzung dieser schmalen Zone ist nach dem Härten und Polieren der Klinge gut erkennbar

(Hamon).

Zudem wird die Schneide vor dem Härten noch mit dünnen Querlinien aus der Tonschlammmischung belegt; diese

erzeugen beim Härten schmale elastischere Zonen (Ashi "Füße")in der Schneide, die verhindern sollen, dass ein Sprung

in der Schneide weiterläuft.

Durch Variieren der Dauer und der Temperatur beim Erhitzen vor dem Abschrecken kann der Schmied weitere Effekte

auf der Oberfläche des Schwertes erzielen (z.B. Nie und Nioi - wolkenähnliche Flecken).

Das Erhitzen und Abschrecken ist ein diffiziler Schritt in der Herstellung des Katana, der auch einem erfahrenen

Schmied misslingen kann. In diesem Fall kann die Härtung durch Anlassen der Klinge aufgehoben werden und die

Klinge kann erneut gehärtet werden. Dies kann nur wenige Male wiederholt werden; sind auch diese Rettungsversuche

misslungen, so wird die Klinge verworfen und muss wieder eingeschmolzen werden.

Die Kombination von harter Schneide und weichem Schwertkern sorgt für Elastizität bei gleichzeitig guter

Schnitthaltigkeit des Katana.

1.4. Die Form

Die ausgeprägte Krümmung (sori) des Katana ist beabsichtigt, sie entstand in einem über tausend Jahre langem Prozess

und variierte ständig, bis sie schlussendlich eine perfekte Verlängerung des leicht gebeugten Armes darstellte. Sie

resultiert auch teilweise aus der angewandten Hitzebehandlung: Bei dem differenzierten Härten zieht sich der

Schneideteil des Schwertes weniger stark zusammen als der Rücken.

Innerhalb des Grundmusters des Katana sind viele Abwandlungen möglich, die teils von den Vorlieben des Schmiedes

und seiner Kunden, teils auch von der Tradition der jeweiligen Schwertschule abhängt. Die Geometrie der Klinge war

auch vom Einsatzzweck bestimmt: Für den Kampf gegen gepanzerte "Ziele" war sie keilförmiger (und damit

unempfindlicher), zum Gebrauch gegen ungepanzerte ("zivile") Gegner war sie dünner und damit schärfer.

Der Schmied kann das Ausmaß und das Zentrum der Krümmung schon beim Ausschmieden der Rohklinge vorgeben

und auch nach dem Härten noch nacharbeiten. Ebenso kann die Klinge eine gleichmäßige oder sich verjüngende Breite

erhalten, eine lange oder kurze Spitze (Kissaki); der Schmied kann dem Klingenheft ein bestimmte Form geben, den

Klingenrücken rund oder eckig gestalten, die Form der Härtelinie (Hamon) bestimmen sowie die Struktur und Optik

des Stahls beeinflussen. In die gehärtete Klinge können auch Rillen und Gravuren eingeschnitten werden.

All diese Faktoren werden von Kennern und Sammlern auch nach ästhetischen Kriterien bewertet.

1.5. Das Schleifen

Nach dem Schmieden wird die Klinge einem Spezialisten zu Schleifen gegeben. Der Schwertschleifer benutzt eine

Serie von Schleifsteinen von zunehmend feinerer Körnung, um die Klinge manuell zu glätten, zu schärfen und ihre

charakteristischen Eigenschaften herauszuarbeiten. Geschärft werden darf aber nur auf einer Seite, wie z.B. bei einem

Tafelmesser. Jeder Schleifgang liegt dabei in einem Winkel zum vorhergehenden und löscht damit dessen Schleifspuren

aus. Entscheidend ist, dass der Schliff nicht zu einer Hochglanzpolitur führen darf; vielmehr sollen die Struktur des

Stahls und der Hamon klar hervorgehoben werden.

Am Ende hat die Klinge dann einen Winkel von 12 Grad, und ist damit das schärfste Schneidewerkzeug der Welt.

Schließlich muss dieses Schwert auch die Körper von mehreren Feinden in einem Schlag durchtrennen können. Früher

wurde dieser Test mit Verstorbenen, die übereinander gelegt wurden, durchgeführt. Schaffte das ein Schwert nicht, so

galt es als wertlos.

1.6. Die Montage

Nach dem Schleifen wird für die fertige Klinge aus einem Block Magnolienholz eine Scheide (Saya) sowie ein Griff

(Tsuka) gefertigt. Die Scheide kann einen achteckigen (mit eckigen oder gerundeten Kanten), ovalen oder elliptischen

Querschnitt haben. Der Griff wird an dem Schwertheft mit einem duchgesteckten Stift aus Bambus (Mekugi) befestigt.

Die Öffnung der Scheide (Koiguchi, "Karpfenmaul") wird mit einem Abschluss aus Horn oder Knochen belegt. Die

Scheide und der Schwertgriff können aber auch in ihrem Rohzustand belassen werden (Shirasaya, "weiße Scheide"),

wenn sie nur zur Aufbewahrung der Klinge benutzt werden.

Für eine volle Montage (Koshirae) wird die Scheide lackiert; sie kann vorher mit Rochenhaut (Same) belegt oder mit

Einlegearbeiten dekoriert werden. Ihre Außenseite wird mit einem gelochten runden Knopf (Kurigata,

"Kastanienform") versehen, an dem das Schwertband (Sageo) aus Seide, Baumwolle oder Leder befestigt wird.

Die vollständige Montage eines Katana umfasst außerdem folgende Metallteile:

•

das Habaki, eine Zwinge am Klingenansatz vor dem Stichblatt, mit der der straffe Sitz des Katana in der Scheide

gesichert wird

•

das Tsuba (Stichblatt)

•

zwei Seppa (Unterlegscheiben unter und über dem Tsuba)

•

das Fuchi (Ring zwischen Tsuba und Griff)

•

das Samegawa (Griffbelag aus Rochenhaut (Same) oder anderer Fischhaut)

•

das Tsuka-ito (Griffumwicklung, aus Seidenband, Baumwolle oder seltener auch Leder)

•

zwei Menuki (reliefartig gestaltete Einlagen unter der Umwicklung)

•

das Kashira oder Tsuka-Gashira (Kappe am Ende des Griffs)

Die Verzierungen von Fuchi, Menuki und Kashira werden in der Regel mit gleichen Motiven oder nach gemeinsamer

Thematik gestaltet.

Für eine Daisho-Kombination werden die Verzierungen des Wakizashi (Kurzschwert) auf die des Katana abgestimmt.

Zum klassischen Katana gehörten außerdem noch das Beimesser (Kozuga oder Kotsuka) und die Beinadel (Kogai) -

alternativ ein Paar Essstäbchen -, die auf beiden Seiten neben der Klinge im Saya getragen oder durch passende

Öffnungen in der Tsuba gesteckt wurden. Die genauen Funktionen dieser Werkzeuge sind nicht vollständig geklärt.

2. Schwertfechtkunst

Ein Katana wurde als hauptsächlich als Schneide-, aber auch als Stichwaffe eingesetzt, die beidhändig wie auch

einhändig verwendet werden kann.

Die ältesten japanischen Schwertkampfsysteme führen ihren Ursprung auf das 15. bis 16. Jahrhundert zurück.

Zentrales Element der japanischen Schwertkampfkunst (Kenjutsu)

und der darauf basierenden Künste (wie Iaido und Aikido) ist, dass die Klingenachse nie senkrecht gegen das Ziel

geschlagen wird, sondern immer in einer ziehend-schneidenden Bewegung geführt wird.

Der japanische Schwertmeister Miyamoto Musashi schrieb das Buch Gorin no Sho (Das Buch der Fünf Ringe), in dem

er seine Zwei-Schwert-Form erklärt und esoterisch begründet.

Das Arbeiten mit zwei Katana ähnelt der Koordination des Escrima (Modern Arnis). Das Kenjutsu, die Kunst des

Schwertkampfes in der Praxis, hat sich zum heutigen gendai budo gewandelt. Die Kunst des Schwertziehens nennt sich

Iaido; Kendo ist die Kunst des Fechtens mit einem Bambusschwert (Shinai), bei der zum Schutz Helm und Rüstung

getragen werden.

Noch heute existieren in Japan zahlreiche traditionelle (Koryu)-Schwertschulen, die das allgemeine Schwertverbot des

Kaisers Meiji überlebt haben; zu den bekanntesten zählen Kashima Shinto Ryu, Kashima Shin Ryu und Katori Shinto

Ryu.

3. Mythen und Missverständnisse

Das japanische Schwert spielt eine zentrale Rolle in der japanischen Mythologie. So gehört ein Schwert – allerdings

kein Katana – gemeinsam mit Spiegel und Wappen zu den „drei Reichsschätzen“, die das japanische Kaiserhaus von

der Sonnengöttin Amaterasu erhalten haben soll und die noch heute aufbewahrt und verehrt werden.

Japanische Schmiede genossen seit jeher eine große Wertschätzung; ein japanischer Kaiser hatte sogar selbst die

Schwertschmiedekunst erlernt und teilte die Schmiede des Reiches in Rangklassen ein, von denen die erste besondere

Privilegien hatte.

Ebenso wird von berühmten Schwertschmieden (wie Masamune, Muramasa und anderen) berichtet, deren Schwerter

eine spirituelle Kraft besaßen, die sie anderen Schwertern überlegen machten. In späteren Zeiten - insbesondere im

Tokugawa-Shogunat - wurde das Katana zur „Seele des Samurai" verklärt.

Allerdings waren zu dieser Zeit die großen kriegerischen Auseinandersetzungen in Japan bereits beendet, und die

Samurai mussten ihre Sonderstellung im neu entstandenen rigiden Ständestaat durch Abgrenzung von den niederen

Ständen rechtfertigen.

Das häufigste Missverständnis besagt, dass die Klinge unglaublich oft gefaltet wird, wodurch sie angeblich überlegene

Kräfte und Qualität gewinnen soll. Hierbei wird aber oft die Anzahl der Faltvorgänge mit der Anzahl der Lagen

verwechselt.

Die Anzahl der Lagen entspricht 2 hoch der Anzahl der Faltvorgänge, ein sechs Mal gefalteter Barren hat also bereits 26

= 64 Lagen und somit besteht schon ein 20-fach gefalteter Barren aus über einer Million Lagen!

Ebenso ist im Westen die irrige Vorstellung verbreitet, dass für das japanische Schwert die Kombination von Hartstahl

und Weichstahl gemeinsam gefaltet und zur Klinge ausgeschmiedet werde. Der Faltprozess betrifft die Vorstufe,

nämlich das Herstellen der Barren von Hartstahl und Weichstahl, die dann zur Rohklinge kombiniert werden. Dieses

Missverständnis beruht möglicherweise auf einer falschen Analogie zum Damaszenerstahl, der jedoch mit einer völlig

anderen Schmiedetechnik gefertigt wird.

Das mehrfache Falten und Bearbeiten des Stahls dient vor allem dazu, den enthaltenen Kohlenstoff zu reduzieren. Die

sich daraus ergebende Stahlstruktur - Hada genannt - die in etwa der Maserung von Holz ähnelt, ist also eher ein

Nebenprodukt. Mit der Zeit wurden aber die verschiedenen Arten der Hada nach den Schemata der Muster klassifiziert

(z.B. Itame-Hada, Mokume-Hada...) und bilden ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung eines Schwertes.

4. Video zum Thema Katana

5. Literatur

•

Leon und Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: Japanische Schwertschmiedekunst, (Übersetzung des folgenden) 1996:

Ordonnanz-Verlag; ISBN 3-931-425-01-0

•

Leon and Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: The Craft Of The Japanese Sword (englisch), Tokyo, 1987: Kodansha

International; ISBN 0-87011-798-X

•

Lydia Icke-Schwalbe: Das Schwert des Samurai - Exponate aus den Völkerkundemuseen Dresden und Leipzig, Berlin 1990

(1977), Brandenburgisches Verlagshaus; ISBN 3-327-00735-7

•

Kanzan Sato: The Japanese Sword - A Comprehensive Guide (englisch), Tokyo, 12. ed. 1997

(1983), Kodansha International; ISBN 4-7700-1055-9

•

John M. Yumoto: Das Samuraischwert - Ein Handbuch. Freiburg, 1995: Ordonnanz-Verlag; ISBN

3-931-425-00-2

•

WissenGlobal.de / Texte und Gestalltung wurden zum grossen Teilen aus der Webseite von

WissenGlobal.de übernommen

Das Katana

Die Waffe: Katana

Das Katana ist das japanische Langschwert (Daito). Im heute üblichen Japanisch wird der Begriff aber auch allgemein

als generische Bezeichnung für Schwert verwendet.

Bestandteile eines Katanas und der Koshirae-Montur

Das Wort Katana ist die Kun-Lesung (japanische Lesart) des Kanji 刀, die On-Lesung (sino-japanische Lesart) lautet to.

Es bezeichnet eine bestimmte geschwungene Schwertform mit einfacher Schneide (ähnlich dem Säbel), die im 15.

Jahrhundert aus dem längeren Tachi hervorging und ab Ende des 16. Jahrhunderts traditionell von japanischen Samurai

– vor allem in Kombination (Daisho) mit dem kurzen Wakizashi – verwendet wurde.

Unverwechselbar macht eine echte japanische Klinge die durch spezielle Schmiedetechniken erzeugte Härtelinie

Hamon und (im Koshirae) der üblicherweise mit Rochenhaut (Same-hada) überzogene und zumeist kunstvoll

umwickelte Griff Tsuka (teilweise wurden auch geschnitzte Hartholz- oder Elfenbeingriffe oder ein Schlangenleder-

Griffüberzug verwendet). Ein Katana besteht aus mindestens zwei verschiedenen Stahlsorten (einer weichen für den

Kern und einer harten für die Schneide), die vor dem Zusammenfügen gefaltet werden.

Das Katana im engeren Sinne ist ein zum Rücken hin gebogenes Beidhand-Schwert mit einer Klinge von 2 - 3 Shaku

Länge (d. h. 60,6 - 91 cm) und einem Griff von ca. 23 - 30 cm Länge. Es wiegt ungefähr 750 g. Eine Klinge mit

weniger als 2 Shaku ist ein (einhändiges) Wakizashi (oder Shoto = Kurzschwert) und eine mit weniger als 1 Shaku ein

Kampfmesser (Tanto, Aikuchi). Die Scheiden aller drei Schwertarten werden Saya genannt und bestehen aus lackiertem

Holz (nur die massenhaft gefertigten Militärschwerter des 20. Jahrhunderts wurden mit Blechscheiden ausgeliefert).

Katana und Wakizashi wurden stets gemeinsam mit der scharfen Seite nach oben durch den Obi gesteckt getragen, in

einem Winkel, der dem Gegner die Länge der Klinge verschleiert. Dies ist eine "zivile" Trageart, die sich durchsetzte,

als nach Ende der innerjapanischen Kriege das Tragen einer Rüstung nicht mehr zum Alltag des Samurai gehörte.

Beim Betreten eines Hauses wurde das Katana aus dem Obi gelöst und in der linken (einsatzbereit) oder der rechten

(symbolisiert Vertrauen) Hand getragen. Beim Sitzen lag das Katana immer in Reichweite auf dem Boden, während das

Wakizashi oft an der Hüfte verweilte.

Für die Straße montierte man die Schwerter in ein passendes Koshirae. Im eigenen Haus wechselte man speziell zur

Nachtruhe der Klingen in die Shirasaya, durch deren unbehandeltes Holz der Stahl atmen konnte (heutzutage werden

vielfach auch sogenannte Shirasaya-Katanas angeboten, deren komplette Montur aus unbehandeltem Holz besteht -

diese unauffällige Montur ohne Tsuba oder sonstiges Dekor fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem

kaiserlichen Verbot von Schwertwaffen häufig Verwendung, da die Shirasaya-Montur einem harmlosen Bokuto, also

einem Holzschwert ähnelte).

Zur Rüstung gehörte üblicherweise das längere Tachi anstelle des Katanas, das mit der Schneide nach unten an einem

Wehrgehänge befestigt war und dessen Scheide oft zum Schutz noch mit Stoff oder Bändern (Sageo) umwickelt war.

Zum Tachi trug man üblicherweise ein Tanto statt des Wakizashi.

Inhaltsverzeichnis, auf dieser Seite liest Du weiter zum Thema Katana:

1.

Die Herstellung

1.1.

Der Stahl

1.2.

Die Konstruktion

1.3.

Das Härten

1.4.

Die Form

1.5.

Das Schleifen

1.6.

Die Montage

2.

Schwertfechtkunst

3.

Mythen und Missverständnisse (Lese-Tipp)

4.

Video zum Thema Katana

5.

Literatur

1. Die Herstellung

1.1. Der Stahl

Japanische Schwerter werden ähnlich wie andere einschneidige Waffen in einem ausgefeilten Prozess gefertigt. Der

Grund für diese Fertigungsmethode liegt in den stark unreinen Metallen, bedingt durch die damals niedrigen

Schmelztemperaturen bei der Gewinnung aus dem Eisenerz.

Der Stahl wurde in einer Tatara (einem rechteckigen Rennofen) aus einheimischem Eisensand gewonnen; hierbei wird

Stahl mit ungleichmäßigem Kohlenstoffanteil von ca. 0,6-1,5 % (Tamahagane) gewonnen. Für die Klinge benötigt man

aber Stahl mit gleichmäßigem Kohlenstoffgehalt von ca. 0,6-0,7 %. Um alle Unreinheiten zu beseitigen und den

Kohlenstoff-Anteil der Klinge zu steuern und gleichmäßig zu verteilen, wurde eine spezielle Falttechnik entwickelt,

welche sich als sehr effektiv, wenn auch arbeitsintensiv, erwies.

Zunächst wird der Stahl aus kleineren Bruchstücken zu einem Barren geschmiedet, der dann wiederholt erhitzt,

abwechselnd quer und längs gefaltet, und wieder ausgeschmiedet wird.

Beim Schmieden tritt ein deutlicher Materialverlust durch Abbrennen des Stahls ein; gleichzeitig reduziert sich

allmählich der Kohlenstoffgehalt durch Oxidation. Um den Verlust auszugleichen und den Kohlenstoffgehalt zu

steuern, werden im Laufe des Schmiedens Stahlbarren verbunden, die unterschiedliche Kohlenstoffgehalte haben;

durch weiteres Falten und Ausschmieden ergeben sich die berühmten "Lagen" des Katana, die sich auch auf die

Oberflächenstruktur des Stahls auswirken.

Diese Technik dient ausschließlich dem Reinigen und Homogenisieren des Stahls und dem Steuern des

Kohlenstoffgehaltes; die Ansicht, dass ein Katana aus vielen Tausend Lagen von Stahl besteht - je mehr, desto besser -,

beruht auf einem Missverständnis. Je nach der Qualität des Tamahagane (Juwelenstahl) und nach gewünschtem

Kohlenstoffgehalt wird der Barren insgesamt etwa 10-20 Mal umgeschmiedet; der Schmied setzt diesen Prozess nur so

lange fort, bis er einen völlig gleichmäßigen Barren der gewünschten Konsistenz erhalten hat. Unnötiges

Weiterschmieden würde den Stahl nur weicher machen und zu weiterem Verlust an Material führen.

1.2. Die Konstruktion

Der Schwertschmied steht seit jeher vor der Aufgabe, eine Waffe zu schaffen, die sowohl scharf als auch

widerstandsfähig ist - das Schwert darf nicht schnell stumpf werden, darf aber auch nicht zerbrechen. Je nach

Kohlenstoffgehalt des Stahls und Härteverfahren kann er eine Klinge produzieren, die reich an Martensit und damit

sehr hart und schnitthaltig, aber auch spröde und zerbrechlich ist; oder er kann einen elastischeren Stahl benutzen, bei

dem aber die Klinge schnell abstumpft.

Dieser Zielkonflikt wird beim Katana durch eine Sandwichkonstruktion gelöst. Die vorherrschende Technik bettet

einen Kern aus weicherem, kohlenstoffärmerem Stahl in einen Mantel aus härterem, kohlenstoffreichem Stahl ein: Der

Schmied faltet einen langen, schmalen Barren aus "Hartstahl" der Länge nach U-förmig und schweißt einen passenden

Barren "Weichstahl" ein; dieser kombinierte Barren wird so zur Rohklinge ausgeschmiedet, dass die geschlossene Seite

des "U" zur Schneide der Klinge wird. (Dieser kombinierte Barren wird nicht mehr gefaltet!)

Andere Konstruktionen können z.B. umgekehrt den harten Klingenstahl in ein "U" aus Weichstahl einbetten, oder der

Schmied kombiniert harten Klingenstahl und weichen Rückenstahl mit zwei Seitenlagen aus mittelhartem Stahl. Es gibt

eine Vielzahl aufwendigerer Techniken, die aber nicht unbedingt bessere Klingen ergeben; vielmehr wurden sie

teilweise von schwächeren Schmieden eingeführt, um die Schwierigkeiten des diffizilen Härteprozesses zu umgehen.

Kürzere Klingen wie das Wakizashi und das Tanto werden üblicherweise nur aus einem einzigen Stahl gefertigt.

1.3. Das Härten

Im Gegensatz zu westlichen Schwerteschmieden härten japanische Schmiede die Klinge nicht gleichmäßig, sondern

differenziert:

Vor dem Abschrecken in Wasser wird die Klinge mit einer Mischung von Tonschlamm, Holzkohlenpulver und anderen

Zutaten überzogen. Diese Schicht ist an der Schneide viel dünner als an der restlichen Klinge. Für das Härten erhitzt

der Schmied die Klinge auch stärker als den Schwertrücken; wesentlich ist, dass trotz dieses Hitzegefälles (z.B. 900-

700 °C) im Querschnitt die Schneide und der Rücken der Klinge der Länge nach gleichmäßig erhitzt werden. Beim

Abschrecken kühlt die heißere Schneide (Ha) schneller ab und bildet einen höheren Anteil von hartem Martensit als die

restliche Klinge. Die Abgrenzung dieser schmalen Zone ist nach dem Härten und Polieren der Klinge gut erkennbar

(Hamon).

Zudem wird die Schneide vor dem Härten noch mit dünnen Querlinien aus der Tonschlammmischung belegt; diese

erzeugen beim Härten schmale elastischere Zonen (Ashi "Füße")in der Schneide, die verhindern sollen, dass ein Sprung

in der Schneide weiterläuft.

Durch Variieren der Dauer und der Temperatur beim Erhitzen vor dem Abschrecken kann der Schmied weitere Effekte

auf der Oberfläche des Schwertes erzielen (z.B. Nie und Nioi - wolkenähnliche Flecken).

Das Erhitzen und Abschrecken ist ein diffiziler Schritt in der Herstellung des Katana, der auch einem erfahrenen

Schmied misslingen kann. In diesem Fall kann die Härtung durch Anlassen der Klinge aufgehoben werden und die

Klinge kann erneut gehärtet werden. Dies kann nur wenige Male wiederholt werden; sind auch diese Rettungsversuche

misslungen, so wird die Klinge verworfen und muss wieder eingeschmolzen werden.

Die Kombination von harter Schneide und weichem Schwertkern sorgt für Elastizität bei gleichzeitig guter

Schnitthaltigkeit des Katana.

1.4. Die Form

Die ausgeprägte Krümmung (sori) des Katana ist beabsichtigt, sie entstand in einem über tausend Jahre langem Prozess

und variierte ständig, bis sie schlussendlich eine perfekte Verlängerung des leicht gebeugten Armes darstellte. Sie

resultiert auch teilweise aus der angewandten Hitzebehandlung: Bei dem differenzierten Härten zieht sich der

Schneideteil des Schwertes weniger stark zusammen als der Rücken.

Innerhalb des Grundmusters des Katana sind viele Abwandlungen möglich, die teils von den Vorlieben des Schmiedes

und seiner Kunden, teils auch von der Tradition der jeweiligen Schwertschule abhängt. Die Geometrie der Klinge war

auch vom Einsatzzweck bestimmt: Für den Kampf gegen gepanzerte "Ziele" war sie keilförmiger (und damit

unempfindlicher), zum Gebrauch gegen ungepanzerte ("zivile") Gegner war sie dünner und damit schärfer.

Der Schmied kann das Ausmaß und das Zentrum der Krümmung schon beim Ausschmieden der Rohklinge vorgeben

und auch nach dem Härten noch nacharbeiten. Ebenso kann die Klinge eine gleichmäßige oder sich verjüngende Breite

erhalten, eine lange oder kurze Spitze (Kissaki); der Schmied kann dem Klingenheft ein bestimmte Form geben, den

Klingenrücken rund oder eckig gestalten, die Form der Härtelinie (Hamon) bestimmen sowie die Struktur und Optik

des Stahls beeinflussen. In die gehärtete Klinge können auch Rillen und Gravuren eingeschnitten werden.

All diese Faktoren werden von Kennern und Sammlern auch nach ästhetischen Kriterien bewertet.

1.5. Das Schleifen

Nach dem Schmieden wird die Klinge einem Spezialisten zu Schleifen gegeben. Der Schwertschleifer benutzt eine

Serie von Schleifsteinen von zunehmend feinerer Körnung, um die Klinge manuell zu glätten, zu schärfen und ihre

charakteristischen Eigenschaften herauszuarbeiten. Geschärft werden darf aber nur auf einer Seite, wie z.B. bei einem

Tafelmesser. Jeder Schleifgang liegt dabei in einem Winkel zum vorhergehenden und löscht damit dessen Schleifspuren

aus. Entscheidend ist, dass der Schliff nicht zu einer Hochglanzpolitur führen darf; vielmehr sollen die Struktur des

Stahls und der Hamon klar hervorgehoben werden.

Am Ende hat die Klinge dann einen Winkel von 12 Grad, und ist damit das schärfste Schneidewerkzeug der Welt.

Schließlich muss dieses Schwert auch die Körper von mehreren Feinden in einem Schlag durchtrennen können. Früher

wurde dieser Test mit Verstorbenen, die übereinander gelegt wurden, durchgeführt. Schaffte das ein Schwert nicht, so

galt es als wertlos.

1.6. Die Montage

Nach dem Schleifen wird für die fertige Klinge aus einem Block Magnolienholz eine Scheide (Saya) sowie ein Griff

(Tsuka) gefertigt. Die Scheide kann einen achteckigen (mit eckigen oder gerundeten Kanten), ovalen oder elliptischen

Querschnitt haben. Der Griff wird an dem Schwertheft mit einem duchgesteckten Stift aus Bambus (Mekugi) befestigt.

Die Öffnung der Scheide (Koiguchi, "Karpfenmaul") wird mit einem Abschluss aus Horn oder Knochen belegt. Die

Scheide und der Schwertgriff können aber auch in ihrem Rohzustand belassen werden (Shirasaya, "weiße Scheide"),

wenn sie nur zur Aufbewahrung der Klinge benutzt werden.

Für eine volle Montage (Koshirae) wird die Scheide lackiert; sie kann vorher mit Rochenhaut (Same) belegt oder mit

Einlegearbeiten dekoriert werden. Ihre Außenseite wird mit einem gelochten runden Knopf (Kurigata,

"Kastanienform") versehen, an dem das Schwertband (Sageo) aus Seide, Baumwolle oder Leder befestigt wird.

Die vollständige Montage eines Katana umfasst außerdem folgende Metallteile:

•

das Habaki, eine Zwinge am Klingenansatz vor dem Stichblatt, mit der der straffe Sitz des Katana in der Scheide

gesichert wird

•

das Tsuba (Stichblatt)

•

zwei Seppa (Unterlegscheiben unter und über dem Tsuba)

•

das Fuchi (Ring zwischen Tsuba und Griff)

•

das Samegawa (Griffbelag aus Rochenhaut (Same) oder anderer Fischhaut)

•

das Tsuka-ito (Griffumwicklung, aus Seidenband, Baumwolle oder seltener auch Leder)

•

zwei Menuki (reliefartig gestaltete Einlagen unter der Umwicklung)

•

das Kashira oder Tsuka-Gashira (Kappe am Ende des Griffs)

Die Verzierungen von Fuchi, Menuki und Kashira werden in der Regel mit gleichen Motiven oder nach gemeinsamer

Thematik gestaltet.

Für eine Daisho-Kombination werden die Verzierungen des Wakizashi (Kurzschwert) auf die des Katana abgestimmt.

Zum klassischen Katana gehörten außerdem noch das Beimesser (Kozuga oder Kotsuka) und die Beinadel (Kogai) -

alternativ ein Paar Essstäbchen -, die auf beiden Seiten neben der Klinge im Saya getragen oder durch passende

Öffnungen in der Tsuba gesteckt wurden. Die genauen Funktionen dieser Werkzeuge sind nicht vollständig geklärt.

2. Schwertfechtkunst

Ein Katana wurde als hauptsächlich als Schneide-, aber auch als Stichwaffe eingesetzt, die beidhändig wie auch

einhändig verwendet werden kann.

Die ältesten japanischen Schwertkampfsysteme führen ihren Ursprung auf das 15. bis 16. Jahrhundert zurück.

Zentrales Element der japanischen Schwertkampfkunst (Kenjutsu)

und der darauf basierenden Künste (wie Iaido und Aikido) ist, dass die Klingenachse nie senkrecht gegen das Ziel

geschlagen wird, sondern immer in einer ziehend-schneidenden Bewegung geführt wird.

Der japanische Schwertmeister Miyamoto Musashi schrieb das Buch Gorin no Sho (Das Buch der Fünf Ringe), in dem

er seine Zwei-Schwert-Form erklärt und esoterisch begründet.

Das Arbeiten mit zwei Katana ähnelt der Koordination des Escrima (Modern Arnis). Das Kenjutsu, die Kunst des

Schwertkampfes in der Praxis, hat sich zum heutigen gendai budo gewandelt. Die Kunst des Schwertziehens nennt sich

Iaido; Kendo ist die Kunst des Fechtens mit einem Bambusschwert (Shinai), bei der zum Schutz Helm und Rüstung

getragen werden.

Noch heute existieren in Japan zahlreiche traditionelle (Koryu)-Schwertschulen, die das allgemeine Schwertverbot des

Kaisers Meiji überlebt haben; zu den bekanntesten zählen Kashima Shinto Ryu, Kashima Shin Ryu und Katori Shinto

Ryu.

3. Mythen und Missverständnisse

Das japanische Schwert spielt eine zentrale Rolle in der japanischen Mythologie. So gehört ein Schwert – allerdings

kein Katana – gemeinsam mit Spiegel und Wappen zu den „drei Reichsschätzen“, die das japanische Kaiserhaus von

der Sonnengöttin Amaterasu erhalten haben soll und die noch heute aufbewahrt und verehrt werden.

Japanische Schmiede genossen seit jeher eine große Wertschätzung; ein japanischer Kaiser hatte sogar selbst die

Schwertschmiedekunst erlernt und teilte die Schmiede des Reiches in Rangklassen ein, von denen die erste besondere

Privilegien hatte.

Ebenso wird von berühmten Schwertschmieden (wie Masamune, Muramasa und anderen) berichtet, deren Schwerter

eine spirituelle Kraft besaßen, die sie anderen Schwertern überlegen machten. In späteren Zeiten - insbesondere im

Tokugawa-Shogunat - wurde das Katana zur „Seele des Samurai" verklärt.

Allerdings waren zu dieser Zeit die großen kriegerischen Auseinandersetzungen in Japan bereits beendet, und die

Samurai mussten ihre Sonderstellung im neu entstandenen rigiden Ständestaat durch Abgrenzung von den niederen

Ständen rechtfertigen.

Das häufigste Missverständnis besagt, dass die Klinge unglaublich oft gefaltet wird, wodurch sie angeblich überlegene

Kräfte und Qualität gewinnen soll. Hierbei wird aber oft die Anzahl der Faltvorgänge mit der Anzahl der Lagen

verwechselt.

Die Anzahl der Lagen entspricht 2 hoch der Anzahl der Faltvorgänge, ein sechs Mal gefalteter Barren hat also bereits 26

= 64 Lagen und somit besteht schon ein 20-fach gefalteter Barren aus über einer Million Lagen!

Ebenso ist im Westen die irrige Vorstellung verbreitet, dass für das japanische Schwert die Kombination von Hartstahl

und Weichstahl gemeinsam gefaltet und zur Klinge ausgeschmiedet werde. Der Faltprozess betrifft die Vorstufe,

nämlich das Herstellen der Barren von Hartstahl und Weichstahl, die dann zur Rohklinge kombiniert werden. Dieses

Missverständnis beruht möglicherweise auf einer falschen Analogie zum Damaszenerstahl, der jedoch mit einer völlig

anderen Schmiedetechnik gefertigt wird.

Das mehrfache Falten und Bearbeiten des Stahls dient vor allem dazu, den enthaltenen Kohlenstoff zu reduzieren. Die

sich daraus ergebende Stahlstruktur - Hada genannt - die in etwa der Maserung von Holz ähnelt, ist also eher ein

Nebenprodukt. Mit der Zeit wurden aber die verschiedenen Arten der Hada nach den Schemata der Muster klassifiziert

(z.B. Itame-Hada, Mokume-Hada...) und bilden ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung eines Schwertes.

4. Video zum Thema Katana

5. Literatur

•

Leon und Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: Japanische Schwertschmiedekunst, (Übersetzung des folgenden) 1996:

Ordonnanz-Verlag; ISBN 3-931-425-01-0

•

Leon and Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: The Craft Of The Japanese Sword (englisch), Tokyo, 1987: Kodansha

International; ISBN 0-87011-798-X

•

Lydia Icke-Schwalbe: Das Schwert des Samurai - Exponate aus den Völkerkundemuseen Dresden und Leipzig, Berlin 1990

(1977), Brandenburgisches Verlagshaus; ISBN 3-327-00735-7

•

Kanzan Sato: The Japanese Sword - A Comprehensive Guide (englisch), Tokyo, 12. ed. 1997

(1983), Kodansha International; ISBN 4-7700-1055-9

•

John M. Yumoto: Das Samuraischwert - Ein Handbuch. Freiburg, 1995: Ordonnanz-Verlag; ISBN

3-931-425-00-2

•

WissenGlobal.de / Texte und Gestalltung wurden zum grossen Teilen aus der Webseite von

WissenGlobal.de übernommen

Das Katana

Meine Seite hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, absolute Richtigkeit und ist frei zusammengestellt.

Meine Seite hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, absolute Richtigkeit und ist frei zusammengestellt.

Die Waffe: Katana

Das Katana ist das japanische Langschwert (Daito). Im heute üblichen Japanisch wird der Begriff aber auch allgemein

als generische Bezeichnung für Schwert verwendet.

Bestandteile eines Katanas und der Koshirae-Montur

Das Wort Katana ist die Kun-Lesung (japanische Lesart) des Kanji 刀, die On-Lesung (sino-japanische Lesart) lautet to.

Es bezeichnet eine bestimmte geschwungene Schwertform mit einfacher Schneide (ähnlich dem Säbel), die im 15.

Jahrhundert aus dem längeren Tachi hervorging und ab Ende des 16. Jahrhunderts traditionell von japanischen Samurai

– vor allem in Kombination (Daisho) mit dem kurzen Wakizashi – verwendet wurde.

Unverwechselbar macht eine echte japanische Klinge die durch spezielle Schmiedetechniken erzeugte Härtelinie

Hamon und (im Koshirae) der üblicherweise mit Rochenhaut (Same-hada) überzogene und zumeist kunstvoll

umwickelte Griff Tsuka (teilweise wurden auch geschnitzte Hartholz- oder Elfenbeingriffe oder ein Schlangenleder-

Griffüberzug verwendet). Ein Katana besteht aus mindestens zwei verschiedenen Stahlsorten (einer weichen für den

Kern und einer harten für die Schneide), die vor dem Zusammenfügen gefaltet werden.

Das Katana im engeren Sinne ist ein zum Rücken hin gebogenes Beidhand-Schwert mit einer Klinge von 2 - 3 Shaku

Länge (d. h. 60,6 - 91 cm) und einem Griff von ca. 23 - 30 cm Länge. Es wiegt ungefähr 750 g. Eine Klinge mit

weniger als 2 Shaku ist ein (einhändiges) Wakizashi (oder Shoto = Kurzschwert) und eine mit weniger als 1 Shaku ein

Kampfmesser (Tanto, Aikuchi). Die Scheiden aller drei Schwertarten werden Saya genannt und bestehen aus lackiertem

Holz (nur die massenhaft gefertigten Militärschwerter des 20. Jahrhunderts wurden mit Blechscheiden ausgeliefert).

Katana und Wakizashi wurden stets gemeinsam mit der scharfen Seite nach oben durch den Obi gesteckt getragen, in

einem Winkel, der dem Gegner die Länge der Klinge verschleiert. Dies ist eine "zivile" Trageart, die sich durchsetzte,

als nach Ende der innerjapanischen Kriege das Tragen einer Rüstung nicht mehr zum Alltag des Samurai gehörte.

Beim Betreten eines Hauses wurde das Katana aus dem Obi gelöst und in der linken (einsatzbereit) oder der rechten

(symbolisiert Vertrauen) Hand getragen. Beim Sitzen lag das Katana immer in Reichweite auf dem Boden, während das

Wakizashi oft an der Hüfte verweilte.

Für die Straße montierte man die Schwerter in ein passendes Koshirae. Im eigenen Haus wechselte man speziell zur

Nachtruhe der Klingen in die Shirasaya, durch deren unbehandeltes Holz der Stahl atmen konnte (heutzutage werden

vielfach auch sogenannte Shirasaya-Katanas angeboten, deren komplette Montur aus unbehandeltem Holz besteht -

diese unauffällige Montur ohne Tsuba oder sonstiges Dekor fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem

kaiserlichen Verbot von Schwertwaffen häufig Verwendung, da die Shirasaya-Montur einem harmlosen Bokuto, also

einem Holzschwert ähnelte).

Zur Rüstung gehörte üblicherweise das längere Tachi anstelle des Katanas, das mit der Schneide nach unten an einem

Wehrgehänge befestigt war und dessen Scheide oft zum Schutz noch mit Stoff oder Bändern (Sageo) umwickelt war.

Zum Tachi trug man üblicherweise ein Tanto statt des Wakizashi.

Inhaltsverzeichnis, auf dieser Seite liest Du weiter zum Thema Katana:

1.

Die Herstellung

1.1.

Der Stahl

1.2.

Die Konstruktion

1.3.

Das Härten

1.4.

Die Form

1.5.

Das Schleifen

1.6.

Die Montage

2.

Schwertfechtkunst

3.

Mythen und Missverständnisse (Lese-Tipp)

4.

Video zum Thema Katana

5.

Literatur

1. Die Herstellung

1.1. Der Stahl

Japanische Schwerter werden ähnlich wie andere einschneidige Waffen in einem ausgefeilten Prozess gefertigt. Der

Grund für diese Fertigungsmethode liegt in den stark unreinen Metallen, bedingt durch die damals niedrigen

Schmelztemperaturen bei der Gewinnung aus dem Eisenerz.

Der Stahl wurde in einer Tatara (einem rechteckigen Rennofen) aus einheimischem Eisensand gewonnen; hierbei wird

Stahl mit ungleichmäßigem Kohlenstoffanteil von ca. 0,6-1,5 % (Tamahagane) gewonnen. Für die Klinge benötigt man

aber Stahl mit gleichmäßigem Kohlenstoffgehalt von ca. 0,6-0,7 %. Um alle Unreinheiten zu beseitigen und den

Kohlenstoff-Anteil der Klinge zu steuern und gleichmäßig zu verteilen, wurde eine spezielle Falttechnik entwickelt,

welche sich als sehr effektiv, wenn auch arbeitsintensiv, erwies.

Zunächst wird der Stahl aus kleineren Bruchstücken zu einem Barren geschmiedet, der dann wiederholt erhitzt,

abwechselnd quer und längs gefaltet, und wieder ausgeschmiedet wird.

Beim Schmieden tritt ein deutlicher Materialverlust durch Abbrennen des Stahls ein; gleichzeitig reduziert sich

allmählich der Kohlenstoffgehalt durch Oxidation. Um den Verlust auszugleichen und den Kohlenstoffgehalt zu

steuern, werden im Laufe des Schmiedens Stahlbarren verbunden, die unterschiedliche Kohlenstoffgehalte haben;

durch weiteres Falten und Ausschmieden ergeben sich die berühmten "Lagen" des Katana, die sich auch auf die

Oberflächenstruktur des Stahls auswirken.

Diese Technik dient ausschließlich dem Reinigen und Homogenisieren des Stahls und dem Steuern des

Kohlenstoffgehaltes; die Ansicht, dass ein Katana aus vielen Tausend Lagen von Stahl besteht - je mehr, desto besser -,

beruht auf einem Missverständnis. Je nach der Qualität des Tamahagane (Juwelenstahl) und nach gewünschtem

Kohlenstoffgehalt wird der Barren insgesamt etwa 10-20 Mal umgeschmiedet; der Schmied setzt diesen Prozess nur so

lange fort, bis er einen völlig gleichmäßigen Barren der gewünschten Konsistenz erhalten hat. Unnötiges

Weiterschmieden würde den Stahl nur weicher machen und zu weiterem Verlust an Material führen.

1.2. Die Konstruktion

Der Schwertschmied steht seit jeher vor der Aufgabe, eine Waffe zu schaffen, die sowohl scharf als auch

widerstandsfähig ist - das Schwert darf nicht schnell stumpf werden, darf aber auch nicht zerbrechen. Je nach

Kohlenstoffgehalt des Stahls und Härteverfahren kann er eine Klinge produzieren, die reich an Martensit und damit

sehr hart und schnitthaltig, aber auch spröde und zerbrechlich ist; oder er kann einen elastischeren Stahl benutzen, bei

dem aber die Klinge schnell abstumpft.

Dieser Zielkonflikt wird beim Katana durch eine Sandwichkonstruktion gelöst. Die vorherrschende Technik bettet

einen Kern aus weicherem, kohlenstoffärmerem Stahl in einen Mantel aus härterem, kohlenstoffreichem Stahl ein: Der

Schmied faltet einen langen, schmalen Barren aus "Hartstahl" der Länge nach U-förmig und schweißt einen passenden

Barren "Weichstahl" ein; dieser kombinierte Barren wird so zur Rohklinge ausgeschmiedet, dass die geschlossene Seite

des "U" zur Schneide der Klinge wird. (Dieser kombinierte Barren wird nicht mehr gefaltet!)

Andere Konstruktionen können z.B. umgekehrt den harten Klingenstahl in ein "U" aus Weichstahl einbetten, oder der

Schmied kombiniert harten Klingenstahl und weichen Rückenstahl mit zwei Seitenlagen aus mittelhartem Stahl. Es gibt

eine Vielzahl aufwendigerer Techniken, die aber nicht unbedingt bessere Klingen ergeben; vielmehr wurden sie

teilweise von schwächeren Schmieden eingeführt, um die Schwierigkeiten des diffizilen Härteprozesses zu umgehen.

Kürzere Klingen wie das Wakizashi und das Tanto werden üblicherweise nur aus einem einzigen Stahl gefertigt.

1.3. Das Härten

Im Gegensatz zu westlichen Schwerteschmieden härten japanische Schmiede die Klinge nicht gleichmäßig, sondern

differenziert:

Vor dem Abschrecken in Wasser wird die Klinge mit einer Mischung von Tonschlamm, Holzkohlenpulver und anderen

Zutaten überzogen. Diese Schicht ist an der Schneide viel dünner als an der restlichen Klinge. Für das Härten erhitzt

der Schmied die Klinge auch stärker als den Schwertrücken; wesentlich ist, dass trotz dieses Hitzegefälles (z.B. 900-

700 °C) im Querschnitt die Schneide und der Rücken der Klinge der Länge nach gleichmäßig erhitzt werden. Beim

Abschrecken kühlt die heißere Schneide (Ha) schneller ab und bildet einen höheren Anteil von hartem Martensit als die

restliche Klinge. Die Abgrenzung dieser schmalen Zone ist nach dem Härten und Polieren der Klinge gut erkennbar

(Hamon).

Zudem wird die Schneide vor dem Härten noch mit dünnen Querlinien aus der Tonschlammmischung belegt; diese

erzeugen beim Härten schmale elastischere Zonen (Ashi "Füße")in der Schneide, die verhindern sollen, dass ein Sprung

in der Schneide weiterläuft.

Durch Variieren der Dauer und der Temperatur beim Erhitzen vor dem Abschrecken kann der Schmied weitere Effekte

auf der Oberfläche des Schwertes erzielen (z.B. Nie und Nioi - wolkenähnliche Flecken).

Das Erhitzen und Abschrecken ist ein diffiziler Schritt in der Herstellung des Katana, der auch einem erfahrenen

Schmied misslingen kann. In diesem Fall kann die Härtung durch Anlassen der Klinge aufgehoben werden und die

Klinge kann erneut gehärtet werden. Dies kann nur wenige Male wiederholt werden; sind auch diese Rettungsversuche

misslungen, so wird die Klinge verworfen und muss wieder eingeschmolzen werden.

Die Kombination von harter Schneide und weichem Schwertkern sorgt für Elastizität bei gleichzeitig guter

Schnitthaltigkeit des Katana.

1.4. Die Form

Die ausgeprägte Krümmung (sori) des Katana ist beabsichtigt, sie entstand in einem über tausend Jahre langem Prozess

und variierte ständig, bis sie schlussendlich eine perfekte Verlängerung des leicht gebeugten Armes darstellte. Sie

resultiert auch teilweise aus der angewandten Hitzebehandlung: Bei dem differenzierten Härten zieht sich der

Schneideteil des Schwertes weniger stark zusammen als der Rücken.

Innerhalb des Grundmusters des Katana sind viele Abwandlungen möglich, die teils von den Vorlieben des Schmiedes

und seiner Kunden, teils auch von der Tradition der jeweiligen Schwertschule abhängt. Die Geometrie der Klinge war

auch vom Einsatzzweck bestimmt: Für den Kampf gegen gepanzerte "Ziele" war sie keilförmiger (und damit

unempfindlicher), zum Gebrauch gegen ungepanzerte ("zivile") Gegner war sie dünner und damit schärfer.

Der Schmied kann das Ausmaß und das Zentrum der Krümmung schon beim Ausschmieden der Rohklinge vorgeben

und auch nach dem Härten noch nacharbeiten. Ebenso kann die Klinge eine gleichmäßige oder sich verjüngende Breite

erhalten, eine lange oder kurze Spitze (Kissaki); der Schmied kann dem Klingenheft ein bestimmte Form geben, den

Klingenrücken rund oder eckig gestalten, die Form der Härtelinie (Hamon) bestimmen sowie die Struktur und Optik

des Stahls beeinflussen. In die gehärtete Klinge können auch Rillen und Gravuren eingeschnitten werden.

All diese Faktoren werden von Kennern und Sammlern auch nach ästhetischen Kriterien bewertet.

1.5. Das Schleifen

Nach dem Schmieden wird die Klinge einem Spezialisten zu Schleifen gegeben. Der Schwertschleifer benutzt eine

Serie von Schleifsteinen von zunehmend feinerer Körnung, um die Klinge manuell zu glätten, zu schärfen und ihre

charakteristischen Eigenschaften herauszuarbeiten. Geschärft werden darf aber nur auf einer Seite, wie z.B. bei einem

Tafelmesser. Jeder Schleifgang liegt dabei in einem Winkel zum vorhergehenden und löscht damit dessen Schleifspuren

aus. Entscheidend ist, dass der Schliff nicht zu einer Hochglanzpolitur führen darf; vielmehr sollen die Struktur des

Stahls und der Hamon klar hervorgehoben werden.

Am Ende hat die Klinge dann einen Winkel von 12 Grad, und ist damit das schärfste Schneidewerkzeug der Welt.

Schließlich muss dieses Schwert auch die Körper von mehreren Feinden in einem Schlag durchtrennen können. Früher

wurde dieser Test mit Verstorbenen, die übereinander gelegt wurden, durchgeführt. Schaffte das ein Schwert nicht, so

galt es als wertlos.

1.6. Die Montage

Nach dem Schleifen wird für die fertige Klinge aus einem Block Magnolienholz eine Scheide (Saya) sowie ein Griff

(Tsuka) gefertigt. Die Scheide kann einen achteckigen (mit eckigen oder gerundeten Kanten), ovalen oder elliptischen

Querschnitt haben. Der Griff wird an dem Schwertheft mit einem duchgesteckten Stift aus Bambus (Mekugi) befestigt.

Die Öffnung der Scheide (Koiguchi, "Karpfenmaul") wird mit einem Abschluss aus Horn oder Knochen belegt. Die

Scheide und der Schwertgriff können aber auch in ihrem Rohzustand belassen werden (Shirasaya, "weiße Scheide"),

wenn sie nur zur Aufbewahrung der Klinge benutzt werden.

Für eine volle Montage (Koshirae) wird die Scheide lackiert; sie kann vorher mit Rochenhaut (Same) belegt oder mit

Einlegearbeiten dekoriert werden. Ihre Außenseite wird mit einem gelochten runden Knopf (Kurigata,

"Kastanienform") versehen, an dem das Schwertband (Sageo) aus Seide, Baumwolle oder Leder befestigt wird.

Die vollständige Montage eines Katana umfasst außerdem folgende Metallteile:

•

das Habaki, eine Zwinge am Klingenansatz vor dem Stichblatt, mit der der straffe Sitz des Katana in der Scheide

gesichert wird

•

das Tsuba (Stichblatt)

•

zwei Seppa (Unterlegscheiben unter und über dem Tsuba)

•

das Fuchi (Ring zwischen Tsuba und Griff)

•

das Samegawa (Griffbelag aus Rochenhaut (Same) oder anderer Fischhaut)

•

das Tsuka-ito (Griffumwicklung, aus Seidenband, Baumwolle oder seltener auch Leder)

•

zwei Menuki (reliefartig gestaltete Einlagen unter der Umwicklung)

•

das Kashira oder Tsuka-Gashira (Kappe am Ende des Griffs)

Die Verzierungen von Fuchi, Menuki und Kashira werden in der Regel mit gleichen Motiven oder nach gemeinsamer

Thematik gestaltet.

Für eine Daisho-Kombination werden die Verzierungen des Wakizashi (Kurzschwert) auf die des Katana abgestimmt.

Zum klassischen Katana gehörten außerdem noch das Beimesser (Kozuga oder Kotsuka) und die Beinadel (Kogai) -

alternativ ein Paar Essstäbchen -, die auf beiden Seiten neben der Klinge im Saya getragen oder durch passende

Öffnungen in der Tsuba gesteckt wurden. Die genauen Funktionen dieser Werkzeuge sind nicht vollständig geklärt.

2. Schwertfechtkunst

Ein Katana wurde als hauptsächlich als Schneide-, aber auch als Stichwaffe eingesetzt, die beidhändig wie auch

einhändig verwendet werden kann.

Die ältesten japanischen Schwertkampfsysteme führen ihren Ursprung auf das 15. bis 16. Jahrhundert zurück.

Zentrales Element der japanischen Schwertkampfkunst (Kenjutsu)

und der darauf basierenden Künste (wie Iaido und Aikido) ist, dass die Klingenachse nie senkrecht gegen das Ziel

geschlagen wird, sondern immer in einer ziehend-schneidenden Bewegung geführt wird.

Der japanische Schwertmeister Miyamoto Musashi schrieb das Buch Gorin no Sho (Das Buch der Fünf Ringe), in dem

er seine Zwei-Schwert-Form erklärt und esoterisch begründet.

Das Arbeiten mit zwei Katana ähnelt der Koordination des Escrima (Modern Arnis). Das Kenjutsu, die Kunst des

Schwertkampfes in der Praxis, hat sich zum heutigen gendai budo gewandelt. Die Kunst des Schwertziehens nennt sich

Iaido; Kendo ist die Kunst des Fechtens mit einem Bambusschwert (Shinai), bei der zum Schutz Helm und Rüstung

getragen werden.

Noch heute existieren in Japan zahlreiche traditionelle (Koryu)-Schwertschulen, die das allgemeine Schwertverbot des

Kaisers Meiji überlebt haben; zu den bekanntesten zählen Kashima Shinto Ryu, Kashima Shin Ryu und Katori Shinto

Ryu.

3. Mythen und Missverständnisse

Das japanische Schwert spielt eine zentrale Rolle in der japanischen Mythologie. So gehört ein Schwert – allerdings

kein Katana – gemeinsam mit Spiegel und Wappen zu den „drei Reichsschätzen“, die das japanische Kaiserhaus von

der Sonnengöttin Amaterasu erhalten haben soll und die noch heute aufbewahrt und verehrt werden.

Japanische Schmiede genossen seit jeher eine große Wertschätzung; ein japanischer Kaiser hatte sogar selbst die

Schwertschmiedekunst erlernt und teilte die Schmiede des Reiches in Rangklassen ein, von denen die erste besondere

Privilegien hatte.

Ebenso wird von berühmten Schwertschmieden (wie Masamune, Muramasa und anderen) berichtet, deren Schwerter

eine spirituelle Kraft besaßen, die sie anderen Schwertern überlegen machten. In späteren Zeiten - insbesondere im

Tokugawa-Shogunat - wurde das Katana zur „Seele des Samurai" verklärt.

Allerdings waren zu dieser Zeit die großen kriegerischen Auseinandersetzungen in Japan bereits beendet, und die

Samurai mussten ihre Sonderstellung im neu entstandenen rigiden Ständestaat durch Abgrenzung von den niederen

Ständen rechtfertigen.

Das häufigste Missverständnis besagt, dass die Klinge unglaublich oft gefaltet wird, wodurch sie angeblich überlegene

Kräfte und Qualität gewinnen soll. Hierbei wird aber oft die Anzahl der Faltvorgänge mit der Anzahl der Lagen

verwechselt.

Die Anzahl der Lagen entspricht 2 hoch der Anzahl der Faltvorgänge, ein sechs Mal gefalteter Barren hat also bereits 26

= 64 Lagen und somit besteht schon ein 20-fach gefalteter Barren aus über einer Million Lagen!

Ebenso ist im Westen die irrige Vorstellung verbreitet, dass für das japanische Schwert die Kombination von Hartstahl

und Weichstahl gemeinsam gefaltet und zur Klinge ausgeschmiedet werde. Der Faltprozess betrifft die Vorstufe,

nämlich das Herstellen der Barren von Hartstahl und Weichstahl, die dann zur Rohklinge kombiniert werden. Dieses

Missverständnis beruht möglicherweise auf einer falschen Analogie zum Damaszenerstahl, der jedoch mit einer völlig

anderen Schmiedetechnik gefertigt wird.

Das mehrfache Falten und Bearbeiten des Stahls dient vor allem dazu, den enthaltenen Kohlenstoff zu reduzieren. Die

sich daraus ergebende Stahlstruktur - Hada genannt - die in etwa der Maserung von Holz ähnelt, ist also eher ein

Nebenprodukt. Mit der Zeit wurden aber die verschiedenen Arten der Hada nach den Schemata der Muster klassifiziert

(z.B. Itame-Hada, Mokume-Hada...) und bilden ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung eines Schwertes.

4. Video zum Thema Katana

5. Literatur

•

Leon und Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: Japanische Schwertschmiedekunst, (Übersetzung des folgenden) 1996:

Ordonnanz-Verlag; ISBN 3-931-425-01-0

•

Leon and Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: The Craft Of The Japanese Sword (englisch), Tokyo, 1987: Kodansha

International; ISBN 0-87011-798-X

•

Lydia Icke-Schwalbe: Das Schwert des Samurai - Exponate aus den Völkerkundemuseen Dresden und Leipzig, Berlin 1990

(1977), Brandenburgisches Verlagshaus; ISBN 3-327-00735-7

•

Kanzan Sato: The Japanese Sword - A Comprehensive Guide (englisch), Tokyo, 12. ed. 1997

(1983), Kodansha International; ISBN 4-7700-1055-9

•

John M. Yumoto: Das Samuraischwert - Ein Handbuch. Freiburg, 1995: Ordonnanz-Verlag; ISBN

3-931-425-00-2

•

WissenGlobal.de / Texte und Gestalltung wurden zum grossen Teilen aus der Webseite von

WissenGlobal.de übernommen

Das Katana

Die Waffe: Katana

Das Katana ist das japanische Langschwert (Daito). Im heute üblichen Japanisch wird der Begriff aber auch allgemein

als generische Bezeichnung für Schwert verwendet.

Bestandteile eines Katanas und der Koshirae-Montur

Das Wort Katana ist die Kun-Lesung (japanische Lesart) des Kanji 刀, die On-Lesung (sino-japanische Lesart) lautet to.

Es bezeichnet eine bestimmte geschwungene Schwertform mit einfacher Schneide (ähnlich dem Säbel), die im 15.

Jahrhundert aus dem längeren Tachi hervorging und ab Ende des 16. Jahrhunderts traditionell von japanischen Samurai

– vor allem in Kombination (Daisho) mit dem kurzen Wakizashi – verwendet wurde.

Unverwechselbar macht eine echte japanische Klinge die durch spezielle Schmiedetechniken erzeugte Härtelinie

Hamon und (im Koshirae) der üblicherweise mit Rochenhaut (Same-hada) überzogene und zumeist kunstvoll

umwickelte Griff Tsuka (teilweise wurden auch geschnitzte Hartholz- oder Elfenbeingriffe oder ein Schlangenleder-

Griffüberzug verwendet). Ein Katana besteht aus mindestens zwei verschiedenen Stahlsorten (einer weichen für den

Kern und einer harten für die Schneide), die vor dem Zusammenfügen gefaltet werden.

Das Katana im engeren Sinne ist ein zum Rücken hin gebogenes Beidhand-Schwert mit einer Klinge von 2 - 3 Shaku

Länge (d. h. 60,6 - 91 cm) und einem Griff von ca. 23 - 30 cm Länge. Es wiegt ungefähr 750 g. Eine Klinge mit

weniger als 2 Shaku ist ein (einhändiges) Wakizashi (oder Shoto = Kurzschwert) und eine mit weniger als 1 Shaku ein

Kampfmesser (Tanto, Aikuchi). Die Scheiden aller drei Schwertarten werden Saya genannt und bestehen aus lackiertem

Holz (nur die massenhaft gefertigten Militärschwerter des 20. Jahrhunderts wurden mit Blechscheiden ausgeliefert).

Katana und Wakizashi wurden stets gemeinsam mit der scharfen Seite nach oben durch den Obi gesteckt getragen, in

einem Winkel, der dem Gegner die Länge der Klinge verschleiert. Dies ist eine "zivile" Trageart, die sich durchsetzte,

als nach Ende der innerjapanischen Kriege das Tragen einer Rüstung nicht mehr zum Alltag des Samurai gehörte.

Beim Betreten eines Hauses wurde das Katana aus dem Obi gelöst und in der linken (einsatzbereit) oder der rechten

(symbolisiert Vertrauen) Hand getragen. Beim Sitzen lag das Katana immer in Reichweite auf dem Boden, während das

Wakizashi oft an der Hüfte verweilte.

Für die Straße montierte man die Schwerter in ein passendes Koshirae. Im eigenen Haus wechselte man speziell zur

Nachtruhe der Klingen in die Shirasaya, durch deren unbehandeltes Holz der Stahl atmen konnte (heutzutage werden

vielfach auch sogenannte Shirasaya-Katanas angeboten, deren komplette Montur aus unbehandeltem Holz besteht -

diese unauffällige Montur ohne Tsuba oder sonstiges Dekor fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem

kaiserlichen Verbot von Schwertwaffen häufig Verwendung, da die Shirasaya-Montur einem harmlosen Bokuto, also

einem Holzschwert ähnelte).

Zur Rüstung gehörte üblicherweise das längere Tachi anstelle des Katanas, das mit der Schneide nach unten an einem

Wehrgehänge befestigt war und dessen Scheide oft zum Schutz noch mit Stoff oder Bändern (Sageo) umwickelt war.

Zum Tachi trug man üblicherweise ein Tanto statt des Wakizashi.

Inhaltsverzeichnis, auf dieser Seite liest Du weiter zum Thema Katana:

1.

Die Herstellung

1.1.

Der Stahl

1.2.

Die Konstruktion

1.3.

Das Härten

1.4.

Die Form

1.5.

Das Schleifen

1.6.

Die Montage

2.

Schwertfechtkunst

3.

Mythen und Missverständnisse (Lese-Tipp)

4.

Video zum Thema Katana

5.

Literatur

1. Die Herstellung

1.1. Der Stahl

Japanische Schwerter werden ähnlich wie andere einschneidige Waffen in einem ausgefeilten Prozess gefertigt. Der

Grund für diese Fertigungsmethode liegt in den stark unreinen Metallen, bedingt durch die damals niedrigen

Schmelztemperaturen bei der Gewinnung aus dem Eisenerz.

Der Stahl wurde in einer Tatara (einem rechteckigen Rennofen) aus einheimischem Eisensand gewonnen; hierbei wird

Stahl mit ungleichmäßigem Kohlenstoffanteil von ca. 0,6-1,5 % (Tamahagane) gewonnen. Für die Klinge benötigt man

aber Stahl mit gleichmäßigem Kohlenstoffgehalt von ca. 0,6-0,7 %. Um alle Unreinheiten zu beseitigen und den

Kohlenstoff-Anteil der Klinge zu steuern und gleichmäßig zu verteilen, wurde eine spezielle Falttechnik entwickelt,

welche sich als sehr effektiv, wenn auch arbeitsintensiv, erwies.

Zunächst wird der Stahl aus kleineren Bruchstücken zu einem Barren geschmiedet, der dann wiederholt erhitzt,

abwechselnd quer und längs gefaltet, und wieder ausgeschmiedet wird.

Beim Schmieden tritt ein deutlicher Materialverlust durch Abbrennen des Stahls ein; gleichzeitig reduziert sich

allmählich der Kohlenstoffgehalt durch Oxidation. Um den Verlust auszugleichen und den Kohlenstoffgehalt zu

steuern, werden im Laufe des Schmiedens Stahlbarren verbunden, die unterschiedliche Kohlenstoffgehalte haben;

durch weiteres Falten und Ausschmieden ergeben sich die berühmten "Lagen" des Katana, die sich auch auf die

Oberflächenstruktur des Stahls auswirken.

Diese Technik dient ausschließlich dem Reinigen und Homogenisieren des Stahls und dem Steuern des

Kohlenstoffgehaltes; die Ansicht, dass ein Katana aus vielen Tausend Lagen von Stahl besteht - je mehr, desto besser -,

beruht auf einem Missverständnis. Je nach der Qualität des Tamahagane (Juwelenstahl) und nach gewünschtem

Kohlenstoffgehalt wird der Barren insgesamt etwa 10-20 Mal umgeschmiedet; der Schmied setzt diesen Prozess nur so

lange fort, bis er einen völlig gleichmäßigen Barren der gewünschten Konsistenz erhalten hat. Unnötiges

Weiterschmieden würde den Stahl nur weicher machen und zu weiterem Verlust an Material führen.

1.2. Die Konstruktion

Der Schwertschmied steht seit jeher vor der Aufgabe, eine Waffe zu schaffen, die sowohl scharf als auch

widerstandsfähig ist - das Schwert darf nicht schnell stumpf werden, darf aber auch nicht zerbrechen. Je nach

Kohlenstoffgehalt des Stahls und Härteverfahren kann er eine Klinge produzieren, die reich an Martensit und damit

sehr hart und schnitthaltig, aber auch spröde und zerbrechlich ist; oder er kann einen elastischeren Stahl benutzen, bei

dem aber die Klinge schnell abstumpft.

Dieser Zielkonflikt wird beim Katana durch eine Sandwichkonstruktion gelöst. Die vorherrschende Technik bettet

einen Kern aus weicherem, kohlenstoffärmerem Stahl in einen Mantel aus härterem, kohlenstoffreichem Stahl ein: Der

Schmied faltet einen langen, schmalen Barren aus "Hartstahl" der Länge nach U-förmig und schweißt einen passenden

Barren "Weichstahl" ein; dieser kombinierte Barren wird so zur Rohklinge ausgeschmiedet, dass die geschlossene Seite

des "U" zur Schneide der Klinge wird. (Dieser kombinierte Barren wird nicht mehr gefaltet!)

Andere Konstruktionen können z.B. umgekehrt den harten Klingenstahl in ein "U" aus Weichstahl einbetten, oder der

Schmied kombiniert harten Klingenstahl und weichen Rückenstahl mit zwei Seitenlagen aus mittelhartem Stahl. Es gibt

eine Vielzahl aufwendigerer Techniken, die aber nicht unbedingt bessere Klingen ergeben; vielmehr wurden sie

teilweise von schwächeren Schmieden eingeführt, um die Schwierigkeiten des diffizilen Härteprozesses zu umgehen.

Kürzere Klingen wie das Wakizashi und das Tanto werden üblicherweise nur aus einem einzigen Stahl gefertigt.

1.3. Das Härten

Im Gegensatz zu westlichen Schwerteschmieden härten japanische Schmiede die Klinge nicht gleichmäßig, sondern

differenziert:

Vor dem Abschrecken in Wasser wird die Klinge mit einer Mischung von Tonschlamm, Holzkohlenpulver und anderen

Zutaten überzogen. Diese Schicht ist an der Schneide viel dünner als an der restlichen Klinge. Für das Härten erhitzt

der Schmied die Klinge auch stärker als den Schwertrücken; wesentlich ist, dass trotz dieses Hitzegefälles (z.B. 900-

700 °C) im Querschnitt die Schneide und der Rücken der Klinge der Länge nach gleichmäßig erhitzt werden. Beim

Abschrecken kühlt die heißere Schneide (Ha) schneller ab und bildet einen höheren Anteil von hartem Martensit als die

restliche Klinge. Die Abgrenzung dieser schmalen Zone ist nach dem Härten und Polieren der Klinge gut erkennbar

(Hamon).

Zudem wird die Schneide vor dem Härten noch mit dünnen Querlinien aus der Tonschlammmischung belegt; diese

erzeugen beim Härten schmale elastischere Zonen (Ashi "Füße")in der Schneide, die verhindern sollen, dass ein Sprung

in der Schneide weiterläuft.

Durch Variieren der Dauer und der Temperatur beim Erhitzen vor dem Abschrecken kann der Schmied weitere Effekte

auf der Oberfläche des Schwertes erzielen (z.B. Nie und Nioi - wolkenähnliche Flecken).

Das Erhitzen und Abschrecken ist ein diffiziler Schritt in der Herstellung des Katana, der auch einem erfahrenen

Schmied misslingen kann. In diesem Fall kann die Härtung durch Anlassen der Klinge aufgehoben werden und die

Klinge kann erneut gehärtet werden. Dies kann nur wenige Male wiederholt werden; sind auch diese Rettungsversuche

misslungen, so wird die Klinge verworfen und muss wieder eingeschmolzen werden.

Die Kombination von harter Schneide und weichem Schwertkern sorgt für Elastizität bei gleichzeitig guter

Schnitthaltigkeit des Katana.

1.4. Die Form

Die ausgeprägte Krümmung (sori) des Katana ist beabsichtigt, sie entstand in einem über tausend Jahre langem Prozess

und variierte ständig, bis sie schlussendlich eine perfekte Verlängerung des leicht gebeugten Armes darstellte. Sie

resultiert auch teilweise aus der angewandten Hitzebehandlung: Bei dem differenzierten Härten zieht sich der

Schneideteil des Schwertes weniger stark zusammen als der Rücken.

Innerhalb des Grundmusters des Katana sind viele Abwandlungen möglich, die teils von den Vorlieben des Schmiedes

und seiner Kunden, teils auch von der Tradition der jeweiligen Schwertschule abhängt. Die Geometrie der Klinge war

auch vom Einsatzzweck bestimmt: Für den Kampf gegen gepanzerte "Ziele" war sie keilförmiger (und damit

unempfindlicher), zum Gebrauch gegen ungepanzerte ("zivile") Gegner war sie dünner und damit schärfer.

Der Schmied kann das Ausmaß und das Zentrum der Krümmung schon beim Ausschmieden der Rohklinge vorgeben

und auch nach dem Härten noch nacharbeiten. Ebenso kann die Klinge eine gleichmäßige oder sich verjüngende Breite

erhalten, eine lange oder kurze Spitze (Kissaki); der Schmied kann dem Klingenheft ein bestimmte Form geben, den

Klingenrücken rund oder eckig gestalten, die Form der Härtelinie (Hamon) bestimmen sowie die Struktur und Optik

des Stahls beeinflussen. In die gehärtete Klinge können auch Rillen und Gravuren eingeschnitten werden.

All diese Faktoren werden von Kennern und Sammlern auch nach ästhetischen Kriterien bewertet.

1.5. Das Schleifen

Nach dem Schmieden wird die Klinge einem Spezialisten zu Schleifen gegeben. Der Schwertschleifer benutzt eine

Serie von Schleifsteinen von zunehmend feinerer Körnung, um die Klinge manuell zu glätten, zu schärfen und ihre

charakteristischen Eigenschaften herauszuarbeiten. Geschärft werden darf aber nur auf einer Seite, wie z.B. bei einem

Tafelmesser. Jeder Schleifgang liegt dabei in einem Winkel zum vorhergehenden und löscht damit dessen Schleifspuren

aus. Entscheidend ist, dass der Schliff nicht zu einer Hochglanzpolitur führen darf; vielmehr sollen die Struktur des

Stahls und der Hamon klar hervorgehoben werden.

Am Ende hat die Klinge dann einen Winkel von 12 Grad, und ist damit das schärfste Schneidewerkzeug der Welt.

Schließlich muss dieses Schwert auch die Körper von mehreren Feinden in einem Schlag durchtrennen können. Früher

wurde dieser Test mit Verstorbenen, die übereinander gelegt wurden, durchgeführt. Schaffte das ein Schwert nicht, so

galt es als wertlos.

1.6. Die Montage

Nach dem Schleifen wird für die fertige Klinge aus einem Block Magnolienholz eine Scheide (Saya) sowie ein Griff

(Tsuka) gefertigt. Die Scheide kann einen achteckigen (mit eckigen oder gerundeten Kanten), ovalen oder elliptischen

Querschnitt haben. Der Griff wird an dem Schwertheft mit einem duchgesteckten Stift aus Bambus (Mekugi) befestigt.

Die Öffnung der Scheide (Koiguchi, "Karpfenmaul") wird mit einem Abschluss aus Horn oder Knochen belegt. Die

Scheide und der Schwertgriff können aber auch in ihrem Rohzustand belassen werden (Shirasaya, "weiße Scheide"),

wenn sie nur zur Aufbewahrung der Klinge benutzt werden.

Für eine volle Montage (Koshirae) wird die Scheide lackiert; sie kann vorher mit Rochenhaut (Same) belegt oder mit

Einlegearbeiten dekoriert werden. Ihre Außenseite wird mit einem gelochten runden Knopf (Kurigata,

"Kastanienform") versehen, an dem das Schwertband (Sageo) aus Seide, Baumwolle oder Leder befestigt wird.

Die vollständige Montage eines Katana umfasst außerdem folgende Metallteile:

•

das Habaki, eine Zwinge am Klingenansatz vor dem Stichblatt, mit der der straffe Sitz des Katana in der Scheide

gesichert wird

•

das Tsuba (Stichblatt)

•

zwei Seppa (Unterlegscheiben unter und über dem Tsuba)

•

das Fuchi (Ring zwischen Tsuba und Griff)

•

das Samegawa (Griffbelag aus Rochenhaut (Same) oder anderer Fischhaut)

•

das Tsuka-ito (Griffumwicklung, aus Seidenband, Baumwolle oder seltener auch Leder)

•

zwei Menuki (reliefartig gestaltete Einlagen unter der Umwicklung)

•

das Kashira oder Tsuka-Gashira (Kappe am Ende des Griffs)

Die Verzierungen von Fuchi, Menuki und Kashira werden in der Regel mit gleichen Motiven oder nach gemeinsamer

Thematik gestaltet.

Für eine Daisho-Kombination werden die Verzierungen des Wakizashi (Kurzschwert) auf die des Katana abgestimmt.

Zum klassischen Katana gehörten außerdem noch das Beimesser (Kozuga oder Kotsuka) und die Beinadel (Kogai) -

alternativ ein Paar Essstäbchen -, die auf beiden Seiten neben der Klinge im Saya getragen oder durch passende

Öffnungen in der Tsuba gesteckt wurden. Die genauen Funktionen dieser Werkzeuge sind nicht vollständig geklärt.

2. Schwertfechtkunst

Ein Katana wurde als hauptsächlich als Schneide-, aber auch als Stichwaffe eingesetzt, die beidhändig wie auch

einhändig verwendet werden kann.

Die ältesten japanischen Schwertkampfsysteme führen ihren Ursprung auf das 15. bis 16. Jahrhundert zurück.

Zentrales Element der japanischen Schwertkampfkunst (Kenjutsu)

und der darauf basierenden Künste (wie Iaido und Aikido) ist, dass die Klingenachse nie senkrecht gegen das Ziel

geschlagen wird, sondern immer in einer ziehend-schneidenden Bewegung geführt wird.

Der japanische Schwertmeister Miyamoto Musashi schrieb das Buch Gorin no Sho (Das Buch der Fünf Ringe), in dem

er seine Zwei-Schwert-Form erklärt und esoterisch begründet.

Das Arbeiten mit zwei Katana ähnelt der Koordination des Escrima (Modern Arnis). Das Kenjutsu, die Kunst des

Schwertkampfes in der Praxis, hat sich zum heutigen gendai budo gewandelt. Die Kunst des Schwertziehens nennt sich

Iaido; Kendo ist die Kunst des Fechtens mit einem Bambusschwert (Shinai), bei der zum Schutz Helm und Rüstung

getragen werden.

Noch heute existieren in Japan zahlreiche traditionelle (Koryu)-Schwertschulen, die das allgemeine Schwertverbot des

Kaisers Meiji überlebt haben; zu den bekanntesten zählen Kashima Shinto Ryu, Kashima Shin Ryu und Katori Shinto

Ryu.

3. Mythen und Missverständnisse

Das japanische Schwert spielt eine zentrale Rolle in der japanischen Mythologie. So gehört ein Schwert – allerdings

kein Katana – gemeinsam mit Spiegel und Wappen zu den „drei Reichsschätzen“, die das japanische Kaiserhaus von

der Sonnengöttin Amaterasu erhalten haben soll und die noch heute aufbewahrt und verehrt werden.

Japanische Schmiede genossen seit jeher eine große Wertschätzung; ein japanischer Kaiser hatte sogar selbst die

Schwertschmiedekunst erlernt und teilte die Schmiede des Reiches in Rangklassen ein, von denen die erste besondere

Privilegien hatte.

Ebenso wird von berühmten Schwertschmieden (wie Masamune, Muramasa und anderen) berichtet, deren Schwerter

eine spirituelle Kraft besaßen, die sie anderen Schwertern überlegen machten. In späteren Zeiten - insbesondere im

Tokugawa-Shogunat - wurde das Katana zur „Seele des Samurai" verklärt.

Allerdings waren zu dieser Zeit die großen kriegerischen Auseinandersetzungen in Japan bereits beendet, und die

Samurai mussten ihre Sonderstellung im neu entstandenen rigiden Ständestaat durch Abgrenzung von den niederen

Ständen rechtfertigen.

Das häufigste Missverständnis besagt, dass die Klinge unglaublich oft gefaltet wird, wodurch sie angeblich überlegene

Kräfte und Qualität gewinnen soll. Hierbei wird aber oft die Anzahl der Faltvorgänge mit der Anzahl der Lagen

verwechselt.

Die Anzahl der Lagen entspricht 2 hoch der Anzahl der Faltvorgänge, ein sechs Mal gefalteter Barren hat also bereits 26

= 64 Lagen und somit besteht schon ein 20-fach gefalteter Barren aus über einer Million Lagen!

Ebenso ist im Westen die irrige Vorstellung verbreitet, dass für das japanische Schwert die Kombination von Hartstahl

und Weichstahl gemeinsam gefaltet und zur Klinge ausgeschmiedet werde. Der Faltprozess betrifft die Vorstufe,

nämlich das Herstellen der Barren von Hartstahl und Weichstahl, die dann zur Rohklinge kombiniert werden. Dieses

Missverständnis beruht möglicherweise auf einer falschen Analogie zum Damaszenerstahl, der jedoch mit einer völlig

anderen Schmiedetechnik gefertigt wird.

Das mehrfache Falten und Bearbeiten des Stahls dient vor allem dazu, den enthaltenen Kohlenstoff zu reduzieren. Die

sich daraus ergebende Stahlstruktur - Hada genannt - die in etwa der Maserung von Holz ähnelt, ist also eher ein

Nebenprodukt. Mit der Zeit wurden aber die verschiedenen Arten der Hada nach den Schemata der Muster klassifiziert

(z.B. Itame-Hada, Mokume-Hada...) und bilden ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung eines Schwertes.

4. Video zum Thema Katana

5. Literatur

•

Leon und Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: Japanische Schwertschmiedekunst, (Übersetzung des folgenden) 1996:

Ordonnanz-Verlag; ISBN 3-931-425-01-0

•

Leon and Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara: The Craft Of The Japanese Sword (englisch), Tokyo, 1987: Kodansha

International; ISBN 0-87011-798-X

•

Lydia Icke-Schwalbe: Das Schwert des Samurai - Exponate aus den Völkerkundemuseen Dresden und Leipzig, Berlin 1990

(1977), Brandenburgisches Verlagshaus; ISBN 3-327-00735-7

•

Kanzan Sato: The Japanese Sword - A Comprehensive Guide (englisch), Tokyo, 12. ed. 1997

(1983), Kodansha International; ISBN 4-7700-1055-9

•

John M. Yumoto: Das Samuraischwert - Ein Handbuch. Freiburg, 1995: Ordonnanz-Verlag; ISBN

3-931-425-00-2

•

WissenGlobal.de / Texte und Gestalltung wurden zum grossen Teilen aus der Webseite von

WissenGlobal.de übernommen

Das Katana